Il sistema scolastico italiano, come quello di altri paesi limitrofi, prevede un processo valutativo atto a misurare la prestazione scolastica degli alunni. Un sistema che si traduce in voti o lettere secondo un significato univoco condiviso dagli addetti ai lavori. Ma è veramente così?

Se la risposta è affermativa, vuol dire che il 10 in italiano di Giulia che frequenta la prima media di una scuola veneta equivale al 10 di Ciro che frequenta la stessa classe in un istituto alla periferia di Napoli. In altre parole, significa che Giulia e Ciro sono entrambi eccellenti, che conoscono a menadito i dittonghi, i trittonghi e lo iato, che non sbagliano un verbo e sono in grado di esporre un testo in italiano corretto, tenendo conto del destinatario e del contesto. E se Giulia e Ciro hanno preso lo stesso voto, vuol dire pure che hanno fatto la stessa verifica, che il setting d’aula era pressoché uguale, così come i livelli di partenza.

Se così non fosse, non si può affermare che la valutazione sia oggettiva. Le divergenze di posizione e la continua ricerca docimologica avvalorano la tesi che ci si trova in un campo minato.

L’atto della valutazione è un processo così complesso che lasciare fuori la sfera emotiva dell’insegnante, il vissuto dell’alunno, l’impegno profuso o il disinteresse manifestato, è pressoché impossibile. Quindi, in questi termini, la valutazione è inquinata da elementi soggettivi, che possono amplificare o sminuire la prestazione dell’alunno. Allora, ci si chiede, qual è il senso di una votazione numerica o di un giudizio sintetico, se l’alunno da un lato e l’insegnante dall’altro non hanno un responso reale?

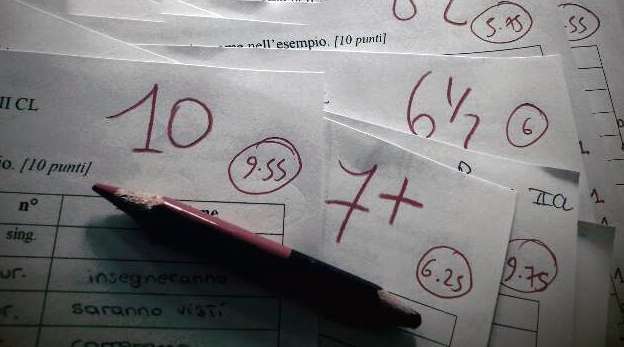

Ma andiamo oltre e chiediamoci perché la scuola dovrebbe giudicare, perché dovrebbe tradurre le verifiche in voti, quando si potrebbe dire a un ragazzo hai lavorato bene oppure in questo punto della verifica hai commesso questi errori, senza un giudizio ma una constatazione oggettiva, chiara e univoca della prestazione. Riporto un’esperienza rivissuta qualche settimana fa: ho somministrato un test grammaticale, un dettato ortografico, a conclusione del quale ho attribuito un voto secondo una griglia di valutazione oggettiva suggerita da due giganti della pedagogia. Chi ha fatto bene esultava con grida di giubilo, gli altri hanno incassato il colpo e sono stati zitti. Nessuno si è soffermato sugli errori ma solo su quel numero.

Immaginiamo che questo accada spesso in tante altre verifiche, la conseguenza è facilmente intuibile: il voto negativo appare ai loro occhi come la loro stessa identità, il loro abito e se potremmo farcene una ragione per lo strafottente, cosa potremmo dire a quella ragazzina che si impegna ma non riesce?

Nei giorni successivi ho riproposto la stessa tipologia di verifica ma questa volta non ho attribuito un voto, ho restituito la prova con gli errori sottolineati e ho chiesto loro di fare un’autoanalisi delle mancanze più frequentemente commesse. Ne abbiamo parlato insieme, trovato delle strategie per evitarle. È stato un momento di crescita, un prendere atto delle difficoltà senza la pena di un giudizio negativo e la speranza di fare meglio.

Quindi il voto a che serve?

Si potrebbe obiettare che potrebbe essere una spinta a migliorarsi, una gratificazione per aver studiato bene. È vero, ma se cuciniamo un buon ragù ci aspettiamo da nostro marito un voto o un complimento? Allora si potrebbe dire al ragazzo che è stato splendido, che ha esposto i contenuti in modo pertinente o fatto un componimento da Dio oppure che l’impegno e i risultati non sono adeguati, che bisogna virare in un’altra direzione. I voti hanno e continuano a condizionare il futuro dei ragazzi, le loro scelte, la loro autostima e se è pur vero che un voto positivo possa essere il volano per alcuni, un voto negativo è invece un zavorra per molti.

Si potrebbe obiettare che potrebbe essere una spinta a migliorarsi, una gratificazione per aver studiato bene. È vero, ma se cuciniamo un buon ragù ci aspettiamo da nostro marito un voto o un complimento? Allora si potrebbe dire al ragazzo che è stato splendido, che ha esposto i contenuti in modo pertinente o fatto un componimento da Dio oppure che l’impegno e i risultati non sono adeguati, che bisogna virare in un’altra direzione. I voti hanno e continuano a condizionare il futuro dei ragazzi, le loro scelte, la loro autostima e se è pur vero che un voto positivo possa essere il volano per alcuni, un voto negativo è invece un zavorra per molti.

Ma anche i voti alti possono convertirsi in una condanna perché si potrebbero generare aspettative molte elevate sia negli studenti che nei loro genitori, mentre quelli negativi potrebbero essere vissuti da studenti e alunni come un’incapacità degli insegnanti a comprendere il ragazzo o ancor peggio come frustrazione e rabbia, una sorta di profezia negativa. Non dimentichiamoci che i voti sono pericolosi anche per noi insegnanti, che non siamo immuni dalla trappola del pregiudizio.

Pertanto, sarebbe il caso di attribuire un voto nella scuola secondaria di secondo grado, quando gli studenti hanno una identità più strutturata, una maggiore consapevolezza delle loro capacità ed evitare questo metro di misura nella scuola dell’obbligo, che deve solo attestare il possesso pieno, parziale o inesistente delle competenze.

Credo fermamente che una scuola senza voti potrebbe favorire quella tanto sospirata inclusione, una scuola dove non ci sono i primi e gli ultimi, ma i ragazzi: ognuno con la sua specificità. Il sistema scolastico finlandese ce lo conferma. Nel nostro Belpaese, invece, si misura la prestazione scolastica di un alunno fino a identificarlo talvolta con il voto mentre funzionari pubblici, politici e amministratori, lavoratori sfuggono ad ogni valutazione, quando ne avrebbero molto, ma molto bisogno.

E si eviterebbero quelle penose scene tra i genitori che, aggrumati dietro la porta dell’aula, aspettando il verdetto del proprio figlio, passano al confronto e non di rado allo scontro, anche se adesso con il registro elettronico, lo spettacolo si è spostato sui social.

Tania Barcellona

Lascia un commento