PERUGIA – Di giorno all’osteria, a far la vita dei perdigiorno, dei giocatori di carte e di dadi, beceri, ignoranti, beoni e bestemmiatori; di notte, nel suo studio privato, con abbigliamento consono, a colloquiare con i grandi, a studiare e a scrivere di storia e politica. Un uomo dal doppio volto, Niccolò Machiavelli. Una sorta, anzitempo, di dottor Jakyll e mister Hyde. Non è questa singolare ed incredibile dicotomia frutto di maldicenze, di voci maligne diffuse a bella posta da avversari politici per screditarlo, ma le confessioni spontanee, sincere – vergate di proprio pugno su lettera inviata all’amico ambasciatore alla corte papale di Roma, Francesco Vettori – dello stesso Machiavelli.

Primi giorni di dicembre del 1513. Dopo quindici anni di attività gratificante nella Cancelleria della Repubblica di Firenze (dove era entrato, nel 1498, appena una settimana dopo il tragico rogo di Girolamo Savonarola e di due suoi compagni), durante i quali aveva incontrato, parlato, trattato con le più importanti personalità del suo tempo (papi, re, duchi, signori, mecenati, conestabili), l’ex segretario fiorentino era stato costretto a ritirarsi nella sua proprietà, l’Albergaccio di sant’Andrea in Percussina, alle porte di San Casciano, dove non solo si dedicava (male, assicurano i contemporanei) alla cura dei modesti beni ereditati dal padre (a cominciare dalla vendita del legname dei boschi), ma trascorreva il pomeriggio intero in una taverna di infimo livello, i berci dei cui rozzi frequentatori, arrivavano – lo testimonia lui stesso – fino a San Casciano, ad un paio di miglia di distanza.

Col rientro dei Medici, già nel novembre del 1512, Machiavelli era stato non solo rimosso dal suo prestigioso incarico, ma anche confinato per un anno fuori città. Nel febbraio successivo, dopo che il suo nome era stato scoperto in una lista tra i presunti affiliati alla congiura anti medicea di Agostino Capponi e Pietro Paolo Boscolo, era finito ai ceppi e addirittura torturato (sottoposto ad una serie di dolorosi tratti di corda). Assolto e riacquistata la libertà agli inizi di aprile, Niccolò si era rintanato nel suo “buen retiro” tra la Val di Greve e la Val di Pesa. Questo il periodo in cui il Machiavelli trascorreva il mattino passando dalla lettura di Dante e di Petrarca a quella di Ovidio e di Tibullo ed il pomeriggio si dedicava, invece, senza riserve o remore, alla compagnia di zotici e cafoni.

Confessa all’ambasciatore, un tempo suo collaboratore e al quale sollecita una raccomandazione per ottenere un incarico adeguato nel nuovo governo fiorentino dei Medici: “Mangiato che ho, ritorno nell’Hosteria. Quivi é l’hoste, per l’ordinario, un beccaio, un mugnaio, due fornaciari. Con questi io m’ingaglioffo per tutto dì, giocando a cricca, a trich-trach (il primo gioco di carte, il secondo di dadi, n.d.a) e dove nascono mille contese e infiniti dispetti di parole ingiuriose; e i più delle volte si combatte per un quattrino, e siamo sentiti non di manco gridare da San Casciano. Così, rinvolto in tra questi pidocchi, traggo el cervello di muffa e sfogo questa malignità di questa mia sorta, sendo contento mi calpesti per questa via, per vedere se la si ne vergognassi”.

Confessa all’ambasciatore, un tempo suo collaboratore e al quale sollecita una raccomandazione per ottenere un incarico adeguato nel nuovo governo fiorentino dei Medici: “Mangiato che ho, ritorno nell’Hosteria. Quivi é l’hoste, per l’ordinario, un beccaio, un mugnaio, due fornaciari. Con questi io m’ingaglioffo per tutto dì, giocando a cricca, a trich-trach (il primo gioco di carte, il secondo di dadi, n.d.a) e dove nascono mille contese e infiniti dispetti di parole ingiuriose; e i più delle volte si combatte per un quattrino, e siamo sentiti non di manco gridare da San Casciano. Così, rinvolto in tra questi pidocchi, traggo el cervello di muffa e sfogo questa malignità di questa mia sorta, sendo contento mi calpesti per questa via, per vedere se la si ne vergognassi”.

Insomma giustifica il suo “ingaglioffimento” tra i “pidocchi” quale sfida alla ria sorte che lo ha precipitato in questa misera situazione e condizione, nella speranza che la fortuna maligna si “vergognasse” di come lo avesse ridotto. “Venuta la sera – continua Machiavelli, descrivendo il suo netto cambio di orizzonte – mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; ed in su l’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente entro nelle antique corti degli antiqui homini, dove da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio, e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità, mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi trasferisco in loro”.

E’ in queste ore notturne, insonni e solitarie, che Machiavelli compone il De Principatus (Il Principe, che gli regalerà fama immensa) e i primi abbozzi dei “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”. Chi fosse transitato, uno di quei giorni di mezzo millennio fa, davanti all’osteria e avesse notato quest’uomo di 44 anni scolare un fiasco di vino, calare le carte col pugno sbattuto sul tavolo o gettare i dadi con modi volgari, scambiarsi cocenti ingiurie e bestemmie irripetibili con la sua compagnia di buzzurri, mai avrebbe potuto pensare di trovarsi di fronte ad un intellettuale di livello, ad un raffinato politico, ad un elegante scrittore di storia e di salaci commedie. Offre una morale, questa ricostruzione, questa “confessione”? Beh, sì: che l’apparenza, almeno talvolta, inganna.

Elio Clero Bertoldi

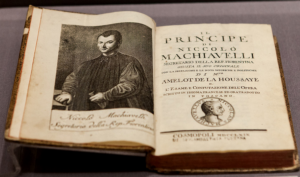

Nell’immagine di copertina, il letterato fiorentino Niccolò Machiavelli

Lascia un commento